审计后措施指南 - 修复漏洞与提升安全

审计后的第一步:识别与修复漏洞

审计完成后,组织首先需要做的就是识别出那些潜在的漏洞。这些漏洞可能是技术上的,比如软件中的安全缺陷,也可能是流程上的,比如某些操作步骤不够规范。识别出这些漏洞后,接下来就是制定修复计划。这个计划需要详细列出每个漏洞的修复步骤、负责人以及预计完成时间。修复过程中,组织还需要不断监控修复进度,确保每个漏洞都能按时修复。

更新政策:确保制度与时俱进

审计不仅仅是为了找出问题,更是为了帮助组织改进。因此,在修复漏洞的同时,组织还需要审视现有的政策,看看是否有需要更新的地方。比如,审计可能会发现某些政策已经过时,或者某些政策在实际操作中并没有得到有效执行。针对这些问题,组织需要及时更新政策,确保它们能够适应新的环境和需求。更新政策时,还需要广泛征求员工的意见,确保新政策能够得到大家的认可和支持。

培训员工:提升整体安全意识

修复漏洞和更新政策固然重要,但如果员工的安全意识跟不上,这些措施的效果也会大打折扣。因此,审计后,组织还需要加强对员工的培训。培训内容可以包括新政策的解读、安全操作规范、以及如何识别和应对潜在的安全威胁。通过培训,员工不仅能够更好地理解组织的安全要求,还能够在日常工作中自觉遵守这些要求,从而大大降低安全风险。

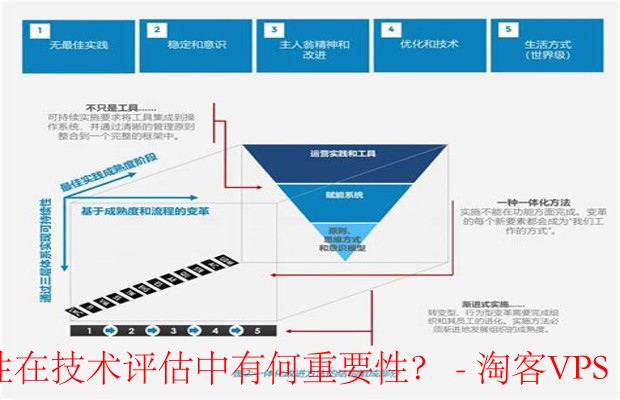

持续改进:建立长效机制

审计后的修复、更新和培训工作并不是一蹴而就的,组织需要建立长效机制,确保这些措施能够持续发挥作用。比如,可以定期进行内部审计,及时发现和解决新出现的问题;也可以建立反馈机制,鼓励员工提出改进建议。通过持续改进,组织不仅能够保持较高的安全水平,还能够在不断变化的环境中保持竞争力。

审计后,组织需要采取一系列措施来修复漏洞、更新政策和培训员工。这些措施不仅能够帮助组织解决当前的问题,还能够为未来的发展打下坚实的基础。通过不断改进和提升,组织能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。